2025年(令和7年)1級建築士設計製図試験

【庁舎】

エスキスプラン例ダウンロード/

エスキスプラン例ダウンロード/

参考答案例(一式図)

本年の設計製図試験を日建学院が検証・詳細分析した

・エスキスプラン例の無料ダウンロード

・参考答案例(一式図)の無料発送

をご提供いたします!あなたの図面と比べてみて、いち早く設計製図試験を振り返りましょう!

![]()

お申込方法

2

ご登録完了後、お申込完了通知メールが届きます。

メールに記載されたエスキスプラン例用URLをクリックし、エスキスプラン例をダウンロード!

3

11月上旬に「2025年(令和7年)1級建築士設計製図本試験 参考解答例(一式図)」を発送します!

ポイント説明会(参加無料)のご案内

ポイント説明会(参加無料)のご案内

本年度本試験課題を徹底検証します。課題のポイント・プランニングの検討・減点箇所など気になる不安を解説します。

| 実施日 | 10月14日(火) 19:00~ ※各校により実施日が異なる場合があります。 |

|---|---|

| 場所 | 日建学院 直営校 全国学校案内 |

| 費用 | 無料 |

| お申込み | 各校によって開催日時・時間が違う場合がございますので、日建学院 直営校にお問い合わせいただきお申込みしてください。 |

| 内容 | ●試験課題のポイント ●プランニングの検討 ●課題から考えられる減点箇所 ●受講生の解答状況 ●答案例について |

あなたの図面は合格点? プラン無料添削

あなたの図面は合格点? プラン無料添削

「ポイント説明会」当日、合格判定予想を実施!!

あなたのプランをトータルチェックします

復元プランをお持ちいただき、「ポイント説明会」にお越しいただければ、トータルプランチェックを行います。プラン記入未完成の方もぜひ、ご利用下さい。

「ポイント説明会」に来られない方も安心!

トータルプランチェックは随時受付しております。無料添削を希望される方は、お近くの日建学院 直営校にお問い合わせください。

STEP1

エスキスプランを記入

STEP2

説明会に参加される方 → 当日にご持参ください。

説明会に参加できない方 → 地域担当の日建学院スタッフにお渡しください。

STEP3

あなたのプランをトータル採点チェック

STEP4

説明会に参加される方 → 添削後、エスキス用紙を返却いたします。

説明会に参加できない方 → 日建学院より返却の連絡をいたします。

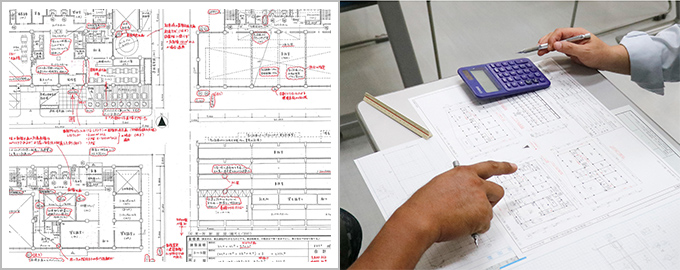

設計製図試験 課題検証

令和7年 一級建築士試験

「設計製図の試験」の課題

庁舎

課題検証

受験者の皆さん、1級建築士設計製図試験大変お疲れ様でした。

試験会場における調査状況等から試験における速報をお伝えいたします。

今年の試験課題は、「庁舎」でした。試験課題発表時にテーマとともに「建築物の計画に当たっての留意事項」が示されました。

その内容は、以下の通りでした。

★建築物の計画に当たっての留意事項

- ① 敷地の周辺環境に配慮して計画する。

- ② バリアフリー、省エネルギー、二酸化炭素排出量削減、セキュリティ等に配慮して計画する。

- ③ 各要求室を適切にゾーニングし、明快な動線計画とする。

- ④ 大地震等の自然災害が発生した際に、建築物の機能が維持できる構造計画とする。

- ⑤ 建築物全体が、構造耐力上、安全であるとともに、経済性に配慮して計画する。

- ⑥ 構造種別に応じて架構形式及びスパン割りを適切に計画するとともに、適切な断面寸法の部材を計画する。

- ⑦ 空気調和設備、給排水衛生設備、電気設備、昇降機設備等を適切に計画する。

「注意事項」

「試験問題」及び上記の「建築物の計画に当たっての留意事項」を十分に理解したうえで、「設計製図の試験」に臨むようにしてください。

なお、建築基準法等の関係法令や要求図書、主要な要求室等の計画等の設計与条件に対して解答内容が不適合な場合には、「設計条件・要求図面等に対する重大な不適合」等と判断されます。

7月の課題発表時には、要求図書については、「一階平面図・配置図」及び「各階平面図」と示され、建築物の「階数」については明示されていませんでした。

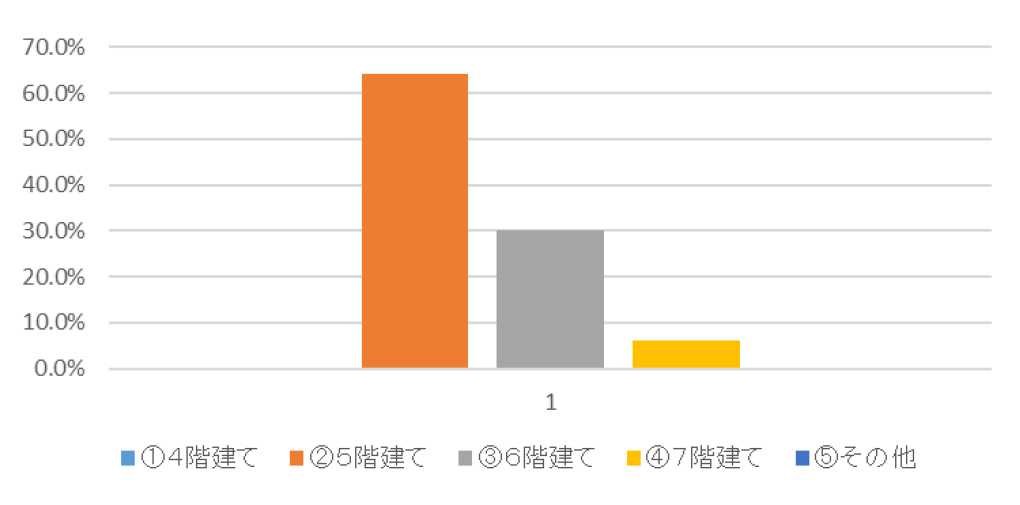

本試験では、構造種別は自由とし、地上3階建ての耐火建築物とする。

また、延べ面積の指定はなく、容積率により限度を算定する出題でした。

試験終了後の調査では、下記のような状況でした。

本試験課題において、様々な項目で調査いたしました。

その中で一部の項目について、受験者のご意見をまとめましたので下記のとおりご報告いたします。

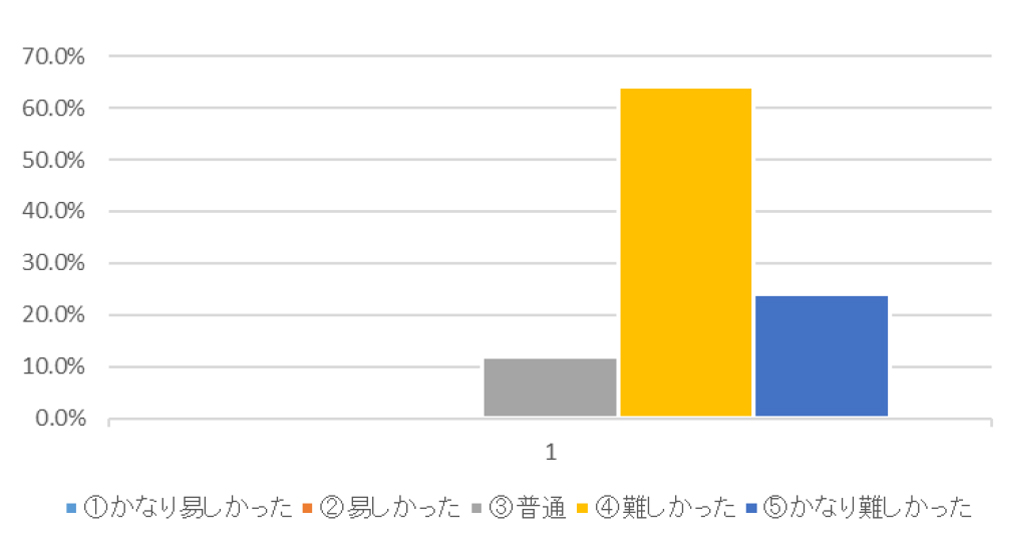

1.本試験問題の難易度はいかがでしたか

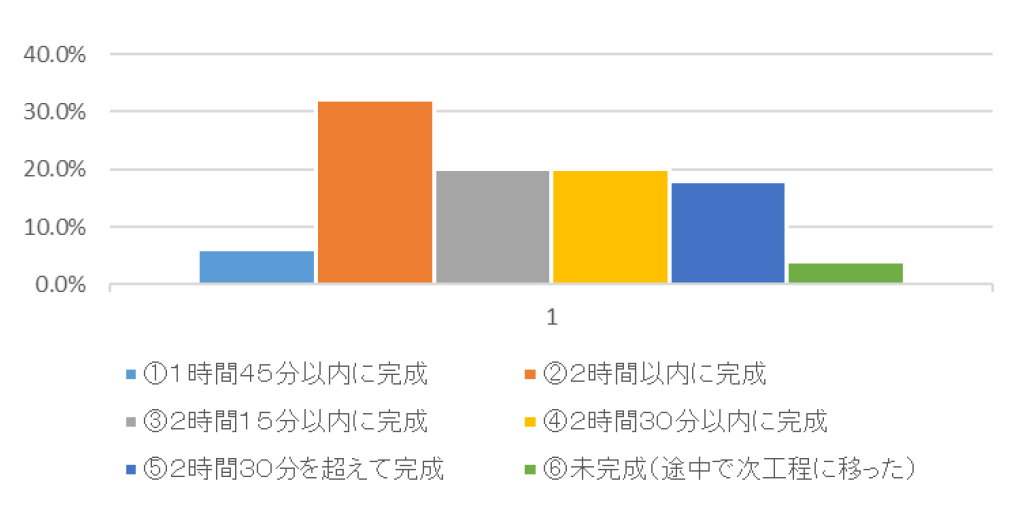

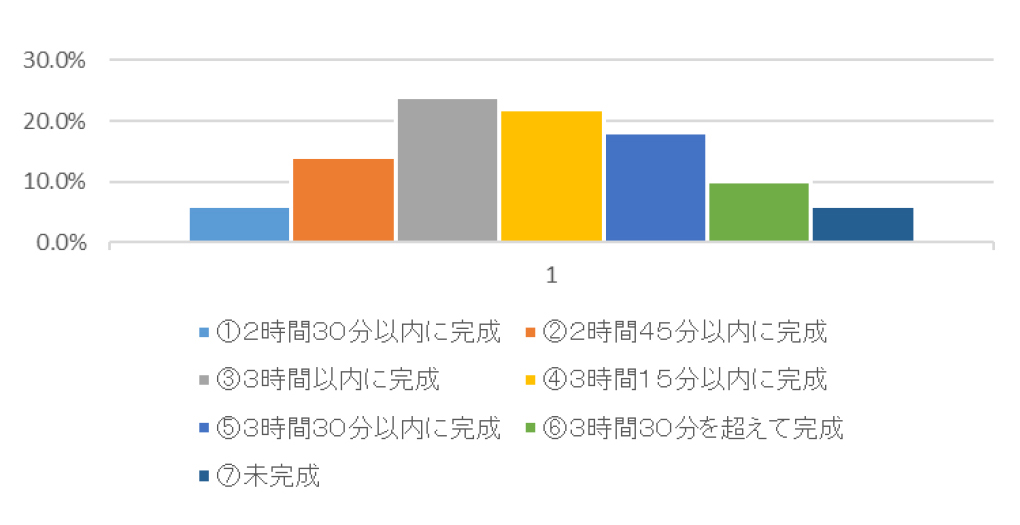

2.本試験の課題文の読み取りから、エスキス完成までに掛かった時間はいかがでしたか

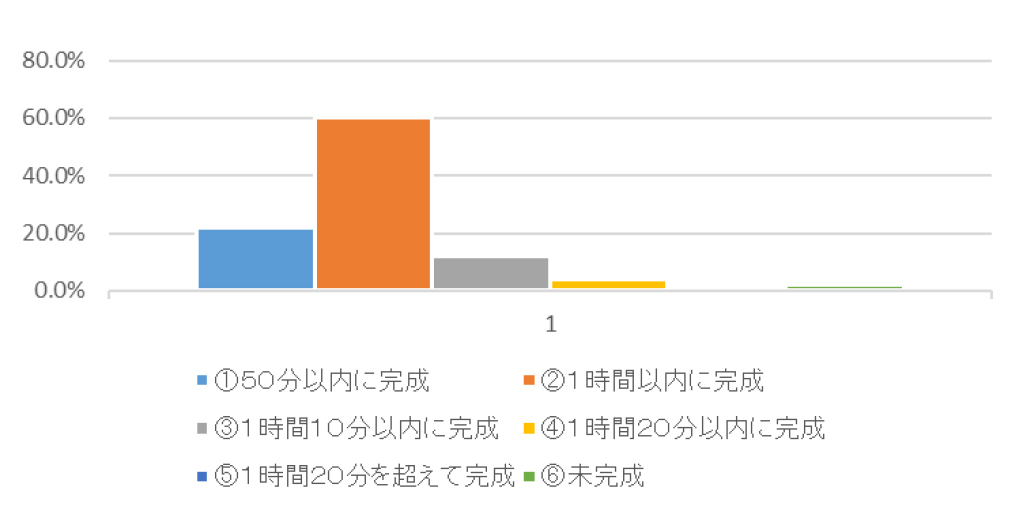

3.本試験の答案用紙Ⅰ(図面)に掛かった時間は、どれくらいでしたか

4.本試験の答案用紙Ⅱ(記述)に掛かった時間は、どれくらいでしたか

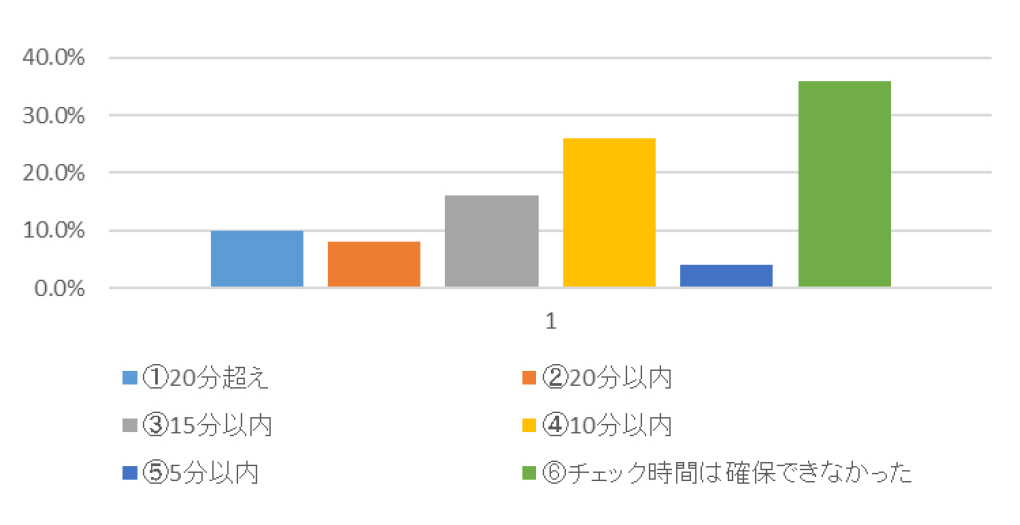

5.答案完成時(図面及び記述)に見直しチェック時間はどれくらい確保できましたか

6.本試験の答案用紙Ⅰ(図面)・Ⅱ(記述)は、完成しましたか

では次に、試験会場における調査や復元答案等の状況から想定される試験総評について報告します。

今年の本試験は、3階建の指定で延べ面積についての指定はない「受験者自身が設定する」自由度の高い課題でした。

課題の内容としては、例年の試験に比べ難易度は低く、比較的優しい出題と考えられます。

議場については、設置階指定(3階)に指定されましたが、その他については、受験生が判断する項目が多いものの、エスキスで特に悩む点は少なかったと考えられます。

本年度の設計製図試験課題のポイント

- ① 床面積の合計(〇〇〇m2以上、〇〇〇m2以下)の指定がなく、容積率300%が上限でしたが、3階 建てのため検討の必要が無い出題でした。建蔽率の指定は、80%(1,344m2以下)のため、その上限値の3倍が最大のため、延べ面積は、4,032m2以下となります。

- ② 3階建ての指定で、議場については、3階の指定でしたので、その他の諸室をどの階に計画するかがポイントとなり、状況によってうまくおさまらず悩むケースがあったかと思われます。

- ③ 大会議室の設置階によって難易度が変化する。

- ・大会議室を2階に計画すると、無柱空間により、3階の柱に注意する必要があります。事務室を1階と2階でどのように執行部門の面積を振り分けるかポイントとなります。

- ・大会議室を3階に計画すると、事務室の計画出来るスペースが大きくなり計画しやすくなりますが、執行部門との関連に注意が必要です。

法令の適合について

- ① 建蔽率:1,680m2×0.8(80%)=1,344m2以下

- ② 容積率:1,680m2×3.0(300%)=5,040m2以下

※ただし延べ面積は、建蔽率の上限(1,344m2)×3倍=4,032m2。 - ③ 高さの制限:東側道路 (幅員6m)からの道路高さの制限

※北側道路幅員の緩和により、北側の道路境界線から28mを超える部分且つ東側の道路中心線から10m以内の範囲が前面道路幅員6mによる高さの制限を受ける。 - ④ 延焼のおそれのある部分:延焼ラインは、1階(東・西側)

※東側は、道路境界線にオンライン、2階以上(東・西側) - ⑤ 防火区画(面積区画・竪穴区画等)

※異種用途区画の指定はありませんでした。 - ⑥ 避難施設

- ※居室の最も遠い位置から2の直通階段に至る歩行経路、その一に至る歩行距離(60m以内、無窓居室:40m以内)及び重複区間の長さ(30m以内、無窓居室:20m以内)の記入が必要であった。

- ※「敷地内の避難上必要な通路」については、有効幅員1.5m以上の通路を計画する。

課題概要とポイントについて

Ⅰ.設計条件

★計画にあたっては、特に次のことが求められている…特に重要

- (1)誰もが使いやすい施設計画

- (2)夜間、土日祝日におけるセキュリティ

※住民交流スペース及びカフェと執行部門(事務室等)とのセキュリティ。 - (3)省エネルギー及び二酸化炭素排出量削減

- (4)大地震等の自然災害が発生した際の庁舎の機能維持

1.敷地及び周辺条件

(1)敷地周辺は、北側は幅員14mの道路を挟んで地上2階建ての店舗併用住宅、東側は幅員6mの道路を挟んで公共駐車場・駐輪場、南側は防火上有効な公園、西側は公共駐車場・駐輪場。

上記より利便性を考慮して、メインアプローチを北側、サブアプローチを東側とすると計画しやすい。

(2)歩道の切り開き(1ヵ所のみ)

アプローチの検討(例)

北側:幅員14mの道路を挟んで地上2階建ての店舗併用住宅 …メインアプローチ

東側:幅員6mの道路を挟んで公共駐車場・駐輪場

…サブアプローチ(サービス・通用口等・サービス駐車場出入口等)

南側:南側は防火上有効な公園

…住民交流スペースの特記事項において、公園との関係性に配慮とあることからアプローチを計画している受験者も2割程度いるが、なくてもよいと考えられる

西側:西側は公共駐車場・駐輪場…アプローチ指定はないため特に計画しなくてもよい

(3)準住居地域及び準防火地域、建蔽率の限度は80%(所定の加算を含む。)、容積率の限度は300%床面積の合計の指定が無いことから最大は、容積率の上限(5,040m2であるが建蔽率の上限の4,032m2が最大となる)。

(5)地盤は良好であり、杭打ちの必要はない。

(6)気候は温暖で、積雪について特別の配慮はしなくてよい。また、水害の危険がない地域である。

2.建築物

- (1)構造種別(自由)とし、地上3階建ての耐火建築物

※木造、RC造、SRC造・S造等が考えられるが、RC造で問題ない。 - (2)大地震等の自然災害が発生した際に、建築物の機能が維持できる構造とする。

(耐震構造、免震構造、制振構造等から選択)…免震構造でよい。 -

割合 ①耐震構造 2.8% ②免震構造 97.2% ③制振構造 0% - (3)「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に規定する「建築物移動等円滑化基準」を満たすものとする。ただし、主たる階段は、幅1,400㎜以上、蹴上げ160㎜以下、踏面300㎜以上とする。

- (4)要求室

[ 議会部門 ]

●議場(3階指定、200m2以上) - ・議員席12席、執行部席10席、傍聴席30席(車椅子使用者用スペースを設けることが望ましい)。

- ・その他、議長室、委員会室、議員控室、議会事務局等は、適切に設ける。

その他… 議場ロビー、図書・資料室、給湯室等 議場がある3階の階高の計画について

割合 各階4mで計画した 19.3% 各階4.2m~4.5mで計画した 11.9% 階4m・一部5.0m以上で計画した 41.3% 階高4.2m~4.5m・一部5.0m以上で計画した 14.7% その他 12.8% - [ 執行部門 ]

- ●町長室、副町長室

※計画の要点(1)-④配置と諸室との関係性について記述する。 - ●事務室の計画(計700m2以上)

①職員80名が在席勤務する。

待合スペースや窓口カウンターのほか、複数人で利用できるプライバシーに配慮した相談ブース(適宜) 事務室の計画について

割合 すべてを1階で計画した 0% すべてを2階で計画した 3.3% 1階・2階に振り分けた計画 96.7% - ●書庫(適宜)

・事務室のある階全てに設ける。

・集密書庫とする。 - ●大会議室(150m2以上)

・3室以上に分割可能(各室に出入口を設ける)。

大地震等の自然災害が発生した際は、災害対策本部として使用。

※2階または3階に計画した受験者が多い -

割合 1階に計画した 2.8% 2階に計画した 33.9% 3階で計画した 63.3% - ●その他、倉庫、執行部門に必要な室等は、適切に設ける。

※秘書室、給湯室、コピー室等 - [ その他部門 ]

- ●休憩室(適宜)

- ●更衣室(適宜)

- ●防災備蓄倉庫(50m2以上)

- ●住民交流スペース(適宜)

・土日、祝日も利用が可能。… 1階が望ましい。事務室とのセキュリティを考慮する。

・公園との関係性に配慮

※眺望とする場合、南面が望ましい。

※アプローチ等への考慮については、直接出入りができるように計画することも可能。

・展示スペース、交流ラウンジを計画。 - ●カフェ(80m2以上)

・土日、祝日も利用が可能。… 1階が望ましい。事務室とのセキュリティを考慮する。 - ●守衛室(適宜)

・夜間、土日・祝日に各種書類の預かり業務も行う。… サブアプローチ側に計画するとよい。 - ●その他

・乳幼児連れ来庁者に配慮した室等

※キッズコーナー、授乳室等

・その他、総合受付、ゴミ置場等は、適切に設ける。 - [ 設備計画 ]

- ●受水槽室(60m2以上)

・受水槽及び給水ポンプを設ける。

・ 一時滞在(72時間程度)を考慮した受水槽を設ける。 - ●消火ポンプ室(適宜)… 屋内消火栓用

- ●その他の設備機器等

・電気設備(キュービクル)、太陽光パネルのほか、災害時に使用する発電機を屋上に設置する。

・空調室外機、エレベーター、PS、DS、EPS等を、適切に設ける。

・採用した設備計画に応じて、「機械室」等を適切に計画する。 - ★要求室表の下段:

その他必要な室等は、適切に設ける。 什器等を、適宜設ける。 - ※その他、倉庫、通用口(サブアプローチ)

3.その他の施設等

- (1)駐車場:車椅子使用者用として1台分、サービス用として1台分のスペースを設ける。建築物内に設けてもよい。

4.留意事項

- (1)構造計画については、次の点に留意する。

- ①基礎構造については、地盤条件や経済性を踏まえ適切に計画する。

- ②耐震性や経済性に配慮し、架構を計画する。

- (2)設備機器等の搬出入、更新及びメンテナンスに配慮する。

- (3)延焼ライン(建築物の延焼のおそれのある部分の位置)を記入する。必要に応じて、延焼ライン及び防火区画(面積区画、竪穴区画等)に要求される所定の防火設備を適切に計画する。

- (4)地上に通じる2以上の直通階段を適切に計画する。必要に応じて、「敷地内の避難上必要な通路」を適切に計画する。

Ⅱ.要求図書

●平面図

- ①ロ. 延焼ライン(建築物の延焼のおそれのある部分の有無にかかわらず必ず記入)

ホ. 事務室の室内プラン。

●東-西断面図

- ①切断位置は東西方向とし、議場を含み、建築物の立体構成が分かるように図示する。なお、水平方向及び鉛直方向の省略は行わない。

- ②建築物の最高高さ、塔屋を除く建築物の高さ、階高、天井高、床高及び主要な室名等を記入

- ③高さ制限への適合が確認できる情報(道路・隣地斜線、最小後退距離、計算式等)を記入

- ④基礎(切断位置に現れない場合は破線で図示)、壁、梁及びスラブの断面を図示

- ⑤塔屋及び屋上の設備スペースを図示(切断位置に現れない場合には、破線で図示)

答案例等については、10/14(火)より全国の日建学院にて実施いたします。設計製図ガイダンス「ポイント説明会」の中でお知らせいたします。

受験された皆様のご参加をお待ちしています。

お気軽にご相談ください

日建学院コールセンター

0120-243-229

受付時間 10:00~17:00

(土日・祝日・年末年始を除く)