令和2年度より建築士試験の受験要件が変わり、新しい建築士制度がスタートしました。

実務経験が無くても受験できるようになり、対象実務の範囲も拡大されたことにより、建築士試験の受験機会も大きく拡大されたことになります!

これらの変更点をきちんと把握して、戦略的に建築士資格を取得しましょう!

目次

1:どこが変わった?新しい建築士制度3つのPOINT

受験科目などの変更はありませんが、建築士試験の受験要件が変わり[新しい建築士試験制度]となりました。受験要件などの新しい建築士制度のPOINTは以下になります。

▼受験資格が見直しされ、実務経験がなくても受験できるようになりました。

▼実務経験の対象実務が見直しされ、実務の範囲が拡大しました。

▼学科試験免除の仕組みが見直しされ、学科試験合格の有効期限が3年から5年に延長されました。

これらの見直しによって建築士資格の取得チャンスが大きく拡大することになりました。

2:制度変更の背景

建築士に限ったことではありませんが、現在の一級建築士年齢別割合は、約40%が60才以上、かつ20才代は約1%しかいないという[超高齢化]となっていました。

また、近年は受験者数が大幅に減少するとともに、受験者の平均年齢も高齢化していました。

このような状況を踏まえ、建築士人材を継続的かつ安定的に確保する目的から、建築士試験の制度が変更され、建築士試験の受験機会が大きく拡大されました。

具体的には、令和2年度から実務経験は免許登録要件となり、原則として、試験の前後にかかわらず免許登録の際までに実務経験を積めばよいことになりました。また、改正建築士法の施行(令和2年3月1日)に併せ、実務経験の対象実務の範囲も拡大(見直し)が行われました。

この制度変更によって、早ければ21才になる年に1級建築士の受験が可能となりました。この結果、令和2年度・3年度の学科試験合格者のうち、20才代の占める割合が2年連続で60%を超えました。特に建築士法改正後、新たな属性として加わった23才以下の合格者数は、2年連続で大幅増加しています。

3:見直し①実務経験が無くても受験が可能に

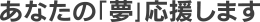

建築士試験の受験資格が見直しされ、実務経験がなくても受験できるようになりました。

具体的には、建築士試験の受験資格要件であった実務経験が、免許登録要件になったことで、原則として、試験の前後にかかわらず、免許登録の際までに実務経験を積めばよいことになりました。

【改正前】実務経験は受験要件

![]()

【改正後】実務経験は

免許登録要件

改正に伴い、建築士試験の主な受験パターンは以下のようになります。

〔例〕大学を卒業し、1級建築士の免許を取得する場合

大学を卒業(指定科目を履修)すれば、1級建築士を受験できる!

〔例〕2級建築士を取得し、1級建築士の免許を取得する場合

2級建築士を取得すれば、1級建築士を受験できる!

〔例〕工業高校等を卒業し、2級建築士の免許を取得する場合

工業高校を卒業(指定科目を履修)すれば、2級建築士を受験できる!

4:見直し②実務の範囲が拡大

建築士資格に係る実務経験の対象実務が見直しされ、実務の範囲が拡大しました。

具体的には、「建築物を調査・評価する」業務が追加されるとともに、対象実務が大幅に拡大されました。

※見直しにより追加された実務を施行日(令和2年3月1日)前に行っていたとしても、実務経験としてカウントされません。施行日(令和2年3月1日)以後に行われた実務から実務経験年数にカウントされます。

実務経験の対象範囲は以下の通りとなり、青字部分が新たに追加された内容となります。

■建築物の設計に関する実務

| 実務項目 | 実務例 |

|---|---|

・建築物の特定の部分 ・機能に係る設計 |

|

・基本計画策定に係る業務のうち、建築士事務所で行われる建築物の設計に関する図書の作成に係る業務(図書を作成するために必要となる直接的な業務を含む) |

設計与条件整理、事業計画検討など |

・建築士事務所で行われる標準的な設計を行う業務(単なるトレースである業務は除く) |

事務所内部で使用する標準仕様の作成、BIM部吊の作成など |

・解体工事に係る設計 |

|

・建築積算関連業務(単なる計算業務を除く) |

■建築物の工事監理に関する実務

| 実務項目 | 実務例 |

|---|---|

・建築物の工事監理に関する業務 |

■建築工事の指導監督に関する実務

| 実務項目 | 実務例 |

|---|---|

・法令に基づく法人による建築工事の指導監督に関する実務(単なる記録に係るものは除く) |

住宅瑕疵担保責任保険にかかる検査業務(保険検査)、住宅性能表示制度における性能評価業務(性能評価)、独立行政法人住宅金融支援機構の適合証明業務(適合証明)、建築物エネルギー消費性能適合性判定業務(省エネ適判)など |

■建築物に関する調査又は評価に関する実務

| 実務項目 | 実務例 |

|---|---|

・建築士事務所で行われる建築物に関する調査又は評価に係る業務 |

既存建築物の調査・検査、調査結果を踏まえた劣化状況等の評価、建築基準法第12条第1項に規定する定期調査・報告など |

■建築工事の施工の技術上の管理に関する実務

| 実務項目 | 実務例 |

|---|---|

以下の業種区分に係る施工の技術上の管理 ・建築ー式工事、大工工事 ・以下のいずれも満たす工事 専門性が高く独自に施工図の作成が必要となるような工事 建築物の部分又は機能の一部に係る工事であって、建築物全体又は多くの機能(構造、設備、計画など)との関係が密接な工事 |

鉄骨工事、鉄筋工事、解体工事(4号建築物以外のものに限る)など |

・建築設備の設置工事に関する施工の技術上の管理の実務 |

|

■建築・住宅・都市計画行政に関する実務

| 実務項目 | 実務例 |

|---|---|

・建築行政 |

建築基準法等に係る個々の建築物の審査/検査/指導/解釈/運用等に係る業務、法律に基づき行う認定・審査・判定を行う業務、建築物に係る技術的基準の策定業務など |

・住宅行政(建築物に直接関係する業務に限る) |

建築物の性能向上等を図る補助金の審査業務、特定空家等の調査など |

・都市計画行政(具体的な建築物の整備等に係る業務に限る) |

市街地再開発事業、土地区画整理事業など |

■建築教育・研究・開発及びそのほかの業務

| 実務項目 | 実務例 |

|---|---|

・大学院におけるインターンシップ |

|

・建築士試験に係る全科目を担当可能でありかつ設計製図を担当する建築教育の教員の業務 |

○○学校の建築科において建築計画及び建築設計製図の授業を担当など |

・建築物に係る研究(ただし査読を経て学会誌に掲載等されるなど、第三者による一定の審査を経て公表等されるものに限る) |

建築物の設計に関する研究について△△施設における温熱環境の多変量解析を行い、その結果を基に共著者として論文執筆など |

・建築士事務所で行われる既存建築物の利活用検討・維持保全計画策定の業務(ただし、建築物に直接関係する業務に限る) |

□□町の既存建築物の利活用の検討業務において、町内の5棟の既存建築物の法令への適合状況や改修の可能性を設計図書を用いて検討したうえで、既存建築物の利活用に関する具体的な方策の検討など |

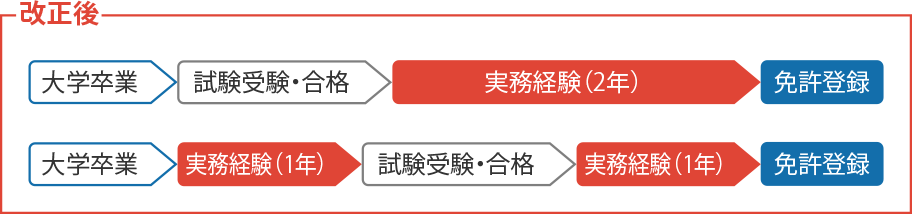

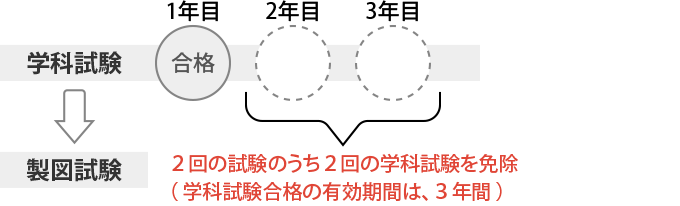

5:見直し③学科試験合格の期限延長

学科試験免除の仕組みが見直しされ、学科試験合格の有効期限が3年から5年に延長されました。

具体的には、学科試験合格後に引き続いて行われる4回の建築士試験のうち2回(学科試験合格年度の設計製図試験を欠席する場合は3回)の学科試験を免除するよう見直されました。つまり、学科試験合格後、5年間で3回設計製図試験を受験できるようになりました。

【改正前】

学科試験合格試験の後の

2回の学科試験

![]()

【改正後】

学科試験合格試験の後の

4回の試験のうち2回の学科試験

受験に関する学歴等の詳細は(公財)建築技術教育普及センターのページをご参照ください。

一級建築士 https://www.jaeic.or.jp/shiken/1k/exam-qualifi-1k/index.html

二級建築士 https://www.jaeic.or.jp/shiken/2k/exam-qualifi-2kmk/index.html

※国土交通大臣の指定する建築に関する科目の詳細(学校課程別の指定科目に該当する科目)は、(公財)建築技術教育普及センターのページをご参照ください。

一級建築士 http://www.jaeic.or.jp/shiken/1k/1k-gakko-kamoku/index.html

二級建築士 http://www.jaeic.or.jp/shiken/2k/2kmk-gakko-kamoku/index.html